Autor Sargento-Chefe Tm Paulo Costa

Do Início da Telegrafia Óptica ao Fim das Guerras Peninsulares (1803-1814).

Texto publicado em A Mensagem 2024

Boletim informativo do Regimento de Transmissões

Introdução

Historicamente, as primeiras comunicações à distância, consistiam apenas na transmissão e receção de sinais simples de modo que o inimigo não pudesse identificar a mensagem a transmitir. Fernão Lopes [1] nas suas crónicas, menciona a utilização de almenaras, pequenas torres situadas em locais elevados e com visibilidade entre elas, permitindo durante o dia com fumo e à noite com fogo, emitir sinais através de meios visuais. Assim, até ao início do Séc. XIX, uma grande parte da informação ainda era di- fundida por mensageiros, após esta data surge pouco a pouco um novo meio de comunicação em Portugal, a telegrafia visual.

1. Francisco António Ciera (1763-1814)

Francisco António Ciera [2] nasceu em Lisboa em 1763, filho do matemático italiano Miguel António Ciera e de Antónia Margarida Violante de Lima, portuguesa. Em 1790 iniciou trabalhos de geodesia em Portugal, liderando a “Comissão Geodésica” a fim de obter a triangu- lação geral do país com o objetivo da construção da Carta do Reino. Em 02 dezembro de 1803 foi nomeado Diretor da Rede da Barra [3] e em 12 de junho de 1803 foi encarregue de dirigir as comunicações telegráficas visuais [4].

Francisco Ciera veio a construir o telégrafo óptico de ponteiro português em 1808, sendo muito mais simples e económico do que qualquer outro existente à época [5]. O seu conhecimento em cartografia, levou a que o Príncipe Regente o nomeasse com o objetivo de introduzir mudanças na Rede da Barra.

Em 1813 Ciera adoece, e em 1814 veio a faleceu em Lisboa. A sua longa experiência cartográfica permitiu-lhe visitar inúmeros locais no país e utilizar diversos tipos de equipamentos topográficos, que lhe foram mais tarde úteis para a criação dos novos equipamentos telegráficos.

Saliente-se ainda o facto de que Francisco António Ciera não era militar.

1.1 Sistema óptico

Nos finais do Sec. XVIII, foram feitos progressos significativos no desenvolvimento de novos meios de comunicação à distância, desta feita, surge então o telégrafo óptico Francês pela mão dos irmãos Chappe. Este foi utilizado pela primeira vez em 1792 entre Paris e Lille, cobrindo uma distância de cerca de 230 km.

Este tipo de equipamento foi implementado mais tarde em Portugal para as comunicações a longas distâncias, utilizando um conjunto de estações situadas em locais elevados e com visibilidade entre elas com distâncias não superiores a 12 km em média. Cada estação dispunha de um dispositivo de transmissão de sinais, que obedecia a códigos pré-estabelecidos. O operador da estação emissora enviava os sinais através da telegrafia visual, o operador da estação receptora, através do uso de um óculo, recebia a mensagem enviada e reenviava-a novamente para a estação seguinte e assim sucessivamente até à estação final. Os operadores intermédios, não teriam a necessidade de conhecer o conteúdo da mensagem, que era destinada exclusivamente aos destinatários finais. Este sistema era muito eficaz, no entanto apresentava dificuldades de transmissão, sobretudo com falta de visibilidade ou à noite [6].

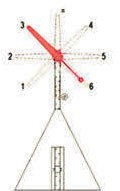

1.2 Telégrafo de Ponteiro

O telégrafo de ponteiro era prático e simples de operar, ideal para as operações de campanha. O operador acionava uma manivela, permitindo o movimento a um ponteiro colocado uns metros acima do operador [7]. O ponteiro dispunha de oito posições, que correspondiam a 0=1,2,3,4,5,6, estas associadas com as “táboas telegráficas” poderiam reproduzir milhares de combinações possíveis, correspondendo cada uma delas a uma letra, palavra ou frase.

Telégrafo de Ponteiro

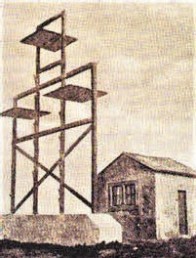

1.3 Telégrafo de persianas

O Telégrafo de Palhetas era constituído por um conjunto de três persianas retangulares de madeira, que podiam ser colocadas na posição vertical ou horizontal, permitindo assim também oito posições de trabalho e as respectivas combinações [8]. Este tipo de telégrafo seria utilizado inicialmente para curtas distâncias, talvez inferiores a 12 Km, mas a sua eficácia manteve-o ao serviço durante mais de 40 anos.

Telégrafo de persiana

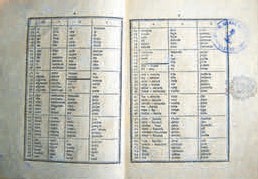

Código do Telégrafo de persiana

1.4 As Instruções para o serviço, códigos e “Táboas telegráficas”

Na telegrafia visual, o texto de uma mensagem era convertido em código de acordo com as “taboas telegráficas” que o telegrafista emissor transmitia à estação seguinte até ao final. Após a recepção final, o destinatário teria que decifrar novamente o texto enviado e de acordo com os códigos estabelecidos. Os operadores intermédios não teriam a necessidade de decifrar o texto, sendo também uma forma de manter segura a informação.

Página 4 e 5 das “Taboas telegráficas”

O sistema criado por Ciera era baseado nos códigos das “táboas telegráficas” [9]. Estas continham 90 páginas com cerca de 10. 000 [10] entradas com números, letras ou palavras. Se alguma palavra não constasse da lista inicial, poderia ser enviada letra a letra. A primeira página do documento continha letras do alfabeto e na página seguinte a numeração. As páginas quatro e cinco apresentavam artigos, pronomes e palavras correntes, e da página seis em diante, apresentava conjuntos de palavras, apresentadas por ordem alfabética sendo as páginas finais destinadas às localidades. O sistema de transmissão permitia simplicidade e rapidez, evitando percas de tempo assim como os erros de transmissão.

1.5 Rede da Barra

A Rede da Barra não teve alterações significativas até 1803, ano em que é estabelecida a primeira rede de telegrafia visual propriamente dita. Esta estendia-se desde o Farol do Cabo da Roca ao Castelo de S. Jorge, destinando-se essencialmente ao controlo marítimo e aduaneiro [11] das embarcações que entravam ou saiam no Tejo. As distâncias entre estações não ultrapassavam em média os 3 Km. Ciera estipulou que apenas a Torre de Belém comunicava com as embarcações, e que os sinais utilizados se faziam com emprego de um mastro onde se içariam bandeiras ou balões em sobreposição à utilização do telégrafo de bandeiras [12].

Com a melhoria da rede de comunicações, fez-se aumentar as distâncias entre estações possibilitando assim reduzir o seu número.

1.6 A Telegrafia Visual da Casa Real

A telegrafia óptica atraiu um enorme interesse por parte do Príncipe Regente, chegando a solicitar a instalação de um equipamento no Palácio de Mafra, e de modo a que o pudesse ver e manipular [13].

Em 1807, antes da saída da família real para o Brasil devido á invasão de Junot, Ciera manteve em funcionamento um telégrafo exclusivamente para o Príncipe Regente. Este telégrafo, estava associado a uma rede que ligava Lisboa a Mafra, Queluz, Torre de Belém e S. Julião da Barra, mantendo-se em funcionamento mesmo depois da saída da família real para o Brasil. Esta rede permitiu também que a corte se mantivesse informada acerca do que ia acontecendo no resto do país.

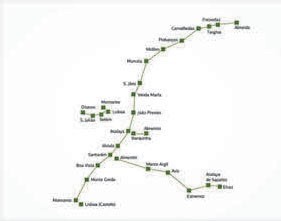

1.7 Rede e Estações telegráficas

Terminada a primeira invasão, e após a saída das tropas francesas do nosso território em 1808, surgiu a oportunidade de alargar a rede telegráfica, tendo como objetivo a segurança e defesa do país.

Em dezembro de 1808, Ciera apresentou uma proposta de orçamento para o alargamento da rede telegráfica, planeando que estivesse concluída após seis meses depois do início dos trabalhos. A execução da obra estaria a cargo do TGen Pedro Folque [14], tendo-se iniciado os trabalhos em princípios de 1809.

A Rede de Abrantes estaria em funcionamento em novembro desse mesmo ano de 1809, e a Rede de Elvas entrou em funcionamento em fevereiro do ano seguinte [15]. Em 1810/11, além da rede costeira entre Lisboa e o Cabo da Roca, existiam mais três redes em funcionamento permanente ou temporariamente.

A Rede Lisboa-Almeida era estratégica, ramificava em Santarém para Elvas e na Atalaia para Abrantes, pontos-Chave para a defesa do território. A extensão total seria da ordem dos 500 Km, e era constituída por 25 estações, sendo guarnecida por 82 homens [16]. A distância média entre estações seria da ordem dos 18 km, no entanto esta distância podia chegar aos 40 Km (Almeirim a Montargil). Para comunicar a estas distâncias seriam necessários enormes telégrafos de persianas, assim como a utilização de sofisticados meios observação, com a capacidade de ampliação na ordem das 30 a 40 vezes.

2. O Corpo Telegráfico

Da criação ao Final da Guerra Peninsular (1810-1814) [17]

2.1 Corpo telegráfico

O Corpo Telegráfico foi criado em 05 de março de 1810 [18]. Este Corpo tornou-se responsável pela rede telegráfica existente, dependia do Ministério da Guerra e tinha um efetivo de cerca de 100 militares, sendo o seu primeiro Diretor Francisco António Ciera.

Também em 1810, foi impresso em Lisboa a “Organisação, e Regulamento de Disciplina do Corpo Destinado ao Serviço dos Telégrafos” definindo as normas de funcionamento do Corpo Telegráfico.

O efetivo do Corpo Telegráfico seria da ordem dos 120 homens, no entanto o seu número foi oscilando, aumentando durante a ocupação francesa e descendo depois dela. Compreendia o seu Diretor-Geral, 6 Oficiais Primeiros-Ajudantes, 3 Segundos-Ajudantes, 17 Primeiros-Cabos, 28 Segundos-Cabos e 54 Sol- dados. A seleção destes militares era efetuada entre os oficiais inferiores e soldados de linha, reformados, hábeis para o serviço e conduta regular [19].

As punições, quando aplicadas a estes militares, eram pecuniárias com a perda do seu vencimento.

Este sistema implicava que os operadores tivessem que aplicar todo o seu zelo e aptidão ao desempenho do seu serviço, evitando falhas. Em último caso, os militares não cumpridores poderiam ser expulsos.

Durante as Guerras Peninsulares, o Corpo Telegráfico foi um meio estratégico utilizado pela regência para assegurar a vigilância do território, assim como para Wellington, assumir o controlo efetivo da defesa das Linhas de Torres.

2.2 Guerras Peninsulares

As comunicações telegráficas durante a terceira invasão estavam ao cuidado da armada inglesa que detinha elevado prestígio na área das comunicações.

O telégrafo óptico de bolas utilizado nas linhas de Torres pelas tropas inglesas, permitia transmitir números de quatro algarismos. Os algarismos das dezenas e unidades eram indicados pelo conjunto de bolas penduradas no braço maior. O algarismo das centenas era indicado pelo conjunto de bolas do braço menor e o dos milhares pela apresentação de bolas ou bandeiras na haste vertical.

A Rede Lisboa-Almeida iniciada em 1809 estava concluída quando Massena chegou a esta fortaleza. No entanto, com o recuo das nossas tropas para a Rede de Torres, esta foi abandonada. Só em 1812 a Rede Lisboa – Almeida e as suas ramificações seriam reativadas [20].

Antes da Batalha do Buçaco, Wellington montou uma rede de comunicações de vigilância que incluiu não só as suas próprias comunicações, como também levou à construção de várias outras estações. Estas estações utilizavam os meios da telegrafia portuguesa, e foram dispostas num triângulo definido por Celorico da Beira, Guarda e Almeida. Este sistema poderia garantir a continuidade do serviço, caso algum dos telégrafos ingleses fosse destruído.

Massena acabou por se retirar de Portugal em março de 1811, sendo estas linhas pouco tempo depois desativadas por já não se justificar a sua utilização.

A Rede da Barra e a Rede de Lisboa-Almeida, com ramificações para Elvas e Abrantes, ainda se mantiveram em funcionamento durante mais algum tempo, no entanto, pela impossibilidade de novas invasões, foi perdendo importância e acabou por ser desativada.

Recriação do telégrafo de bolas no Buçaco

Resumo

Desde a nomeação de Francisco António Ciera como novo Diretor para a Rede da Barra em 1803 a 1810, ano da criação do Corpo Telegráfico, a telegrafia visual terrestre em Portugal teve um grande desenvolvimento.

Para que isto acontecesse, contribuiu grandemente a criação e utilização de um telégrafo mais simples e económico desenvolvido por Ciera. A utilização deste novo equipamento permitiu também, durante a Guerra Peninsular, sobrepor-se com enorme sucesso ao sistema inglês, obtendo assim excelentes resultados. Estes sistemas implementados foram de tal modo inovadores, que só muito mais tarde foram substituídos por novos telégrafos elétricos.

Os telégrafos utilizados pelo Corpo Telegráfico durante as Guerras Peninsulares, foram essencialmente o de ponteiro e o de palhetas ou persianas. Por parte das tropas francesas foi utilizado o telégrafo de Chappe, sendo o telégrafo de ponteiro utilizado em sobreposição com os sistemas ingleses, sobretudo na eventualidade das tropas inglesas poderem vir a abandonar as suas posições. Estes por seu lado, utilizaram o telégrafo de bolas ou balões, permitindo assim assegurar as comunicações entre a esquadra inglesa ora fundeada no Tejo, ora no Atlântico passando pelas linhas de Torres. Este sistema era, no entanto, muito dispendioso e difícil de operar, no entanto, quando Massena chegou às Linhas de Torres, o pessoal já estaria bastante treinado.

Bibliografia

TCor Jorge; Coordenação, AFONSO, TCor Aniceto. Colaboração, FALCÃO, Cor. Carlos, DIAS, Cor. Costa, CANAVILHAS, Cor. Lopes; Gráfica: Blueprint Lda.; Impressão Gráfica: Europam Lda. Lis- boa, 2008.

LIMA, MGen António Luís Pedroso de, AFONSO, Cor. Aniceto; ALVES, MGen Carlos; DIAS, Cor. Jorge Costa; Bicentenário do Corpo Telegráfico 1810-2010; Edição da Comissão Portuguesa de História Militar; Comissão da História das Transmissões; Grafismo: Blueprint, Lda; Impressão: Palmigráfica; ISBN Nº 978-989-95946-3-0; Lisboa 2010.

LUNA, Isabel de; SOUSA, Ana Catarina; LEAL, Rui Sá; Telegrafia Visual na Guerras Peninsulares.1807-1814.

FONSECA, Moura da, As comunicações Navais e a TSF na Armada, 1988.

MACEDO, Direção Coronel Tm (Engº) Henrique José da Silva Castanheira, Regimento de Transmissões: 30 Anos de Serviços Distintos 1977-2007; Coordenação RIBEIRO, Tenente-Coronel Tm (Engº) Carlos Jorge de Oliveira; Redação e Edição Estado-Maior do RTm, Batalhão de Comunicações e Sistemas de Informação, Centro de Segurança da Informação; Propriedade: Regimento Transmissões; Impressão M2; 14 Setembro 2007.

VEGAR, José; Vencer a distância – Percurso das Comunicações em Portugal; Museu das Comunicações; Fundação Portuguesa das Comunicações; Design: KAISER, Arne; Impressão: Loures Gráfica. SA.

[1] – Escrivão e cronista oficial do Reino (Lisboa 1385- Lisboa 1460).

[2] – LIMA, MGen António Luís Pedroso de; AFONSO, Cor. Aniceto; ALVES, MGen Carlos; DIAS, Cor. Jorge Costa; Bi- centenário do Corpo Telegráfico 1810-2010; Edição da Comissão Portuguesa de História Militar; Comissão da História das Transmissões; Grafismo: Blueprint, Lda; Impressão: Palmigráfica; ISBN nº 978-989-95946-3-0; Lisboa 2010; Pág. 25.

[3] – Rede de comunicação telegráfica visual existente, entre o Cabo da Roca e o Castelo de S. Jorge.

[4] – AHM/DIV 1/16/048/37 m 0042.

[5] – Ciera apresenta a comparação do seu telégrafo com os telégrafos que existiam à época, o francês de Chappe, o sueco de Edelcrantz e o inglês de Murray. Carta de Ciera de 25out1808. AHM DIV 1-14-170-07.

[6] – VEGAR, José; Vencer a distância – Percurso das Comunicações em Portugal; Museu das Comunicações; Fundação Portuguesa das Comunicações; Design: Arne Kaiser; Impressão Loures Gráfica. SA.

[7] – “…tinha uma só manivela com a qual se dá ao seu único ponteiro as inclinações de 45º em 45º em relação ao mastro principal; de sorte que um só homem observa, faz os sinais e escreve tudo a um tempo pois tem a vista aplicada a uma luneta fixa no mastro, move a mão esquerda ficando com a direita livre para escrever numa pedra convenientemente aplicada ao mastro para esse fim”. AHM DIV 1-14-170-07.

[8] – As palhetas correspondiam aos números 1, 2 e 4. Quando as palhetas se apresentavam na vertical somavam-se os números respetivos. Podiam-se representar os números de 1 a 7 e o zero (0) que dava 8 posições. Como o 0 e o 7 eram reservados para serviço ficavam 6 para transmissão de mensagens.

[9] – Nas “táboas” eram utilizadas todas as combinações dos algarismos 1 a 6, sendo o número mais elevado 66 666.

[10] – Tinha 9 720 entradas com 108 letras, palavras ou frases.

[11] – FONSECA, Moura da; As comunicações Navais e a TSF na Armada; 1988, pág. 30.

[12] – Quando Ciera introduziu o telégrafo português na Rede de Barra, apenas a estação da Tore de Belém comunicava com os navios no rio Tejo.

[13] – Carta datada de 1807 existente no AHM, Cota DIV-1-14-170-07.

[14] – TGen (Stays – Catalunha, 30abr1744 – Lisboa, 06abr1848). Colaborou com Francisco Ciera na elaboração da carta topográfica de Portugal. Pertenceu ao Real Corpo de Engenheiros. Autor do Dicionário Militar (1827) com o registo dos sinais telegráficos da época.

[15] – AHM/div/3/32/1/64, relação de 12abr1810 e AHM/FG5/8/294/livro 1718/aviso nº 294 de 15mai1810.

[16] – AHM 3º div, 32ª secção, caixa 1 nº 64.

[17] – SANTOS, General Garcia dos; PINTO, TGen Pereira; LIMA, MGen Pedroso de; GOLIAS, TCor Jorge; Comissão da História das Transmissões; As Transmissões Militares da Guerra Peninsular ao 25 de Abril; Coordenação: AFONSO, TCor Aniceto; Colaboração: FALCÃO, Cor. Carlos: DIAS, Cor. Costa: CANAVILHAS, Cor. Lopes; Gráfica Blueprint, Lda; Impressão Gráfica: Europam, Lda.; Lisboa 2008.

[18] – MACEDO, Coronel Tm (Engº) Henrique José da Silva Castanheira; Regimento de Transmissões: 30 Anos de Serviços Distintos 1977-2007; Coordenação: RIBEIRO, Tenente-Coronel Tm (Engº) Carlos Jorge de Oliveira; Redação e Edição Estado-Maior do RTm; Batalhão de Comunicações e Sistemas de Informação, Centro de Segurança da Informação; Propriedade Regimento Transmissões; Impressão: M2; 14 setembro 2007.

[19] – LIMA, MGen António Luís Pedroso de; AFONSO, Cor. Aniceto; ALVES, MGen Carlos; DIAS, Cor. Jorge Costa; Bicentenário do Corpo Telegráfico 1810-2010; Edição da Comissão Portuguesa de História Militar; Comissão da História das Transmissões; Grafismo: Blueprint, Lda.; Impressão: Palmigráfica; ISBN nº 978-989-95946-3-0; Lisboa 2010; pág.40.

[20] – LIMA, MGen António Luís Pedroso de; AFONSO, Cor. Aniceto; ALVES MGen Carlos; DIAS, Cor. Jorge Costa; Bi¬centenário do Corpo Telegráfico 1810-2010; Edição da Comissão Portuguesa de História Militar; Comissão da História das Transmissões; Grafismo: Blueprint, Lda.; Impressão: Palmigráfica; ISBN nº 978-989-95946-3-0; Lisboa 2010; pág.36.